長野の先の牟礼の停車場で降りた時、その下を流るる鳥居川の清渓とあたりを囲む青山の姿とに、既に一方ならず心を奪われて、世にもかかる自然の風景もあることかとそぞろに心を動かしたのであるが、渓橋を渡り、山嶺をめぐり、すすめばすすむほど、行けば行くだけ、自然の大景は丁度突きざる絵巻物を広げるがごとく、自分の眼前に現れてくるので、自分はますます興を感じて、なるほどこれでは友が誇ったのも無理ではないと心から思った。

小山と小山との間に一道の渓流、それを渡り終わって、なおその前に聳えている小さい峰を登って行くと、段々あたりの眺望が広くなって、今まで超えて来た山と山の間の道が地図でも見るようにはっきり指点せらるるとともに、この小嶺に塞がれて見えなかった前面の風景も、にわかにパノラマにでも向かったようにはっと自分の眼前に広げられた。

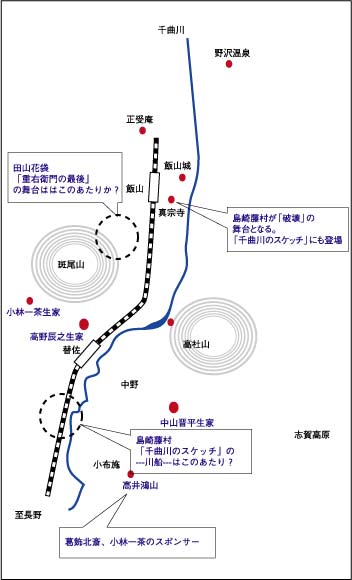

上州境の連山(志賀の山々)が丁度屏風を立て廻したように一帯に連なり渡って、それが藍でもなければ紫でもない一種の色に彩られて、フワフワとした羊の毛のような白い雲がその絶嶺からいくらも離れぬあたりに極めて美しくたなびいている工合、何とも言えぬ。そして自分のすぐ前の山の、またその山の向こうを超えて、遥かに帯を曳いたような銀の色のきらめき、あれはおそらく千曲の流れで、そのまた向こうに続々と黒い人家の見えるのは、おおかた中野の町であろう。と思って、ふと少し右(これはたぶん、左の間違い)に目を移すと、千曲川の沿岸と覚しきあたりに、絶大なる奇山の姿!

何と言う山かしらん・・・・・と自分はしばらくその好景に見とれていた。

ふと背負籠を負った中老漢(オヤジ)が向こうから登って来たので、

「あの山は?」と指して尋ねた。

「あれでがすか、あれははァ、飯山の向こうの高社山と申しやすだァ」

あれが高社山!

田山花袋「重右衛門の最後」より(明治35年5月)

これは、田山花袋の小説の一部である。

田山花袋は島崎藤村、柳田国男、国木田独歩と交友関係にあったことが知られている。島崎藤村の「千曲川のスケッチ」の後書きに・・・・

到頭、わたしは7年も山の上で暮らした。その間に小山内薫君、有島正馬君、青木繁君、田山花袋君、それから柳田国男君を馬場裏の家に迎えた日のことも忘れがたい。わたしはよく小諸義塾の鮫島理学博士や水彩画家丸山晩霞君と連れ立ち、学校の生徒等と一緒に千曲川の上流から下流の方までも旅行に出かけた。このスケッチは、いろいろの意味で思い出の多い小諸生活の形見である。

島崎藤村「千曲川のスケッチ」奥書より(大正元年ごろ)

藤村は明治32年から小諸に赴任した。「千曲川のスケッチ」は翌33年から書きはじめたとされている。

その「千曲川のスケッチ」の後半

降ったりやんだりした雪は、やがてみぞれに変わって来た。あのしとしと降り注ぐ音を聞きながら、私たちは飯山行きの便船が出るのを待っていた。男は真綿帽子をかぶり、藁靴をはき、女は紺色染の真綿を亀の甲のように(実際この地方では「亀の甲」と今でも呼ぶ)背中にしょって家の内でも手ぬぐいをかぶる。それがこの辺で目につく風俗だ。休茶屋を出て川の岸近くに立って眺めると上高井の山脈、菅平の高原(志賀高原の南側のことを言っている)、高社山、その他の山々は遠くかくれ、対岸の廬荻も枯れ潜み、洲の形した河心の砂の盛り上がったのも雪に埋もれていた。奥深く、果てもなく白々と続いた方からくらい千曲川の水が油のように流れてくる。

島崎藤村「千曲川のスケッチ」、- 川船 -より

ここにも高社山が出てくる。

藤村の代表的な新体詩「椰子の実」のなかで、紀伊半島伊良湖崎に南洋から流れよる椰子の実の話を藤村にしたのは民俗学の柳田国男であることは有名だ。

柳田国男は、当初文学を志していたが民俗学に目覚め椰子の実から「海上の道」という日本人渡来説へと移行する。それは彼の民俗学の集大成とも言える「海上の道」にも記述がある。

途方もなく古い話だが、私は明治30年の夏、まだ大学生の2年生の休みに、三河の伊良湖崎の突端に一月余り遊んでいて、・・・云々

岬のとっさきにさまざまの寄物の、立ち止まってジッと見ずにはおられぬものが多かった。- 中略 -

遠い海上の悲しみを伝うるものがあり、一方にはまた名も知らぬ色々の貝類をゆり上げて、「その玉もてこ」と詠じた昔の歌の風情を想いお越さしむる場合もあった。

今でも明らかに記憶するのは、- 中略 -

風のやや強かった朝などに椰子の実の流れ寄っていたのを、三度まで見たことがある。どの辺の沖の小島から海に浮かんだものかは今でもわからぬが、ともかくも遥かな波路を超えて、まだ新しい姿でこんな浜辺まで、渡って来ていることが私には大きな驚きであった。

この話を東京に帰ってきて、島崎藤村君にしたことが私にはよい記念である。今でも多くの若い人たちに愛誦せられている「椰子の実」の歌というのは、多分は同じ年のうちの制作であり、あれを貰いましたよと自分でも言われたことがある。

柳田国男「海上の道」より

|

明治30年ごろといえば現在の市ヶ谷あたりを中心とした牛込などの界隈に彼等は住み、あるいは集まって夜な夜な新しい文学の話を酒を酌み交わしながらしていたであろうと想像される。藤村が小諸に移った後も交友関係は途切れず、小諸に柳田国男も田山花袋も訪問している。そんな彼等の会話の中に「奥信濃」が話題になり、ちょっとしたブームになったのではないかと私は思う。

なぜなら、藤村の「破戒」の舞台となる飯山は、千曲川のスケッチでも後半に登場し、風光明美であることを強調している。上記の「重右衛門の最後」の舞台もこの飯山に隣接する界隈である。「破戒」は「差別」を通して人間の本質的な内面をえぐり出している。この「重右衛門の最後」も放火の犯人がどうしてそのような犯罪を侵すようになったかというところと、犯罪を侵した後の村人とのかかわりがやはり差別となっていることが共通している。放火は重罪で「村八分」の対象となって来た。差別の根本はこの辺から生じている。2つの小説のテーマは、ロシア文学の影響らしい人間の罪と罰、どろどろした根源的な人間性をさらけだす手法のように思える。田山花袋の「重右衛門の最後」と一緒に編纂されている「蒲団」は彼の代表作だが、この小説が自然派といわれるゆえんは、おくびもなくさらけ出された人間の嫌らしさである。それが当時の文学には新しい感じがしたのだろうと思われる。「蒲団」での表現が結局「文学にあるまじき」と怒った柳田国男は花袋と絶交したのも有名な話である。そんな彼等の話題として彼等より4〜5才若い柳田が民俗学という立場で見た村の伝承などを得意になって語っていたのではないか。それは小説と言う新しい文学のモチーフとして興味ある事柄が多く、なかでも都会から遠く離れたこの飯山などの「奥信濃」には彼等の興味をひく民俗学的な何かがあったのではないか。それは古くから伝わる伝承であり、あるいは風光明美な場所と裏腹の差別のようなこれも古いしきたりのょぅなものかもしれない。いずれにせよ、明治35年に「重右衛門の最後」、39年に「千曲川のスケッチ」41年に「破戒」が発表され、花袋が「蒲団」で文壇デビューするのは明治40年である。

-1999

|